銭湯の広々とした湯船で心身ともにリラックスしたあと、湯上がりのポカポカした体で迎える脱衣所での時間は格別です。しかし、そこで少し憂鬱な気分になるのが、髪を乾かす工程ではないでしょうか。使い慣れたご自身のドライヤーを持ち込みたいけれど、そもそも許可されているのか、ルールやマナーが分からず、結局備え付けのものを利用する方も多いはずです。

銭湯に設置されているドライヤーは、多くの場合有料な上にパワーが弱く、特に髪の長い方にとってはなかなか乾かない悩みの種になりがちです。中には、今では珍しい「かぶる椅子」タイプのレトロなドライヤーが現役で稼働していることも。

この記事では、そんな「銭湯でのドライヤー持ち込み」に関するあらゆる疑問に、専門的な視点から詳しくお答えします。持ち込みの可否やルールはもちろん、備え付けドライヤーで髪が乾かない時のための「早く乾かす方法」、そして便利な「早く乾かすグッズ」についても徹底的に解説していきます。この記事を読めば、銭湯でのドライヤーに関する失敗や後悔がなくなり、湯上がりの時間をより快適に過ごせるようになるでしょう。

- 銭湯でのドライヤー持ち込みに関する基本的なルール

- 備え付けドライヤーの種類と特徴

- ドライヤーで髪が乾かない時の具体的な対策

- 髪を早く乾かすための便利な時短グッズ

銭湯ドライヤー持ち込みを考える前に知るべき事

- 持ち込みに関する基本的なルール・マナー

- ほとんどの銭湯では有料ドライヤーが基本

- 備え付けドライヤーがなかなか乾かない理由

- レトロで珍しい「かぶる椅子」式ドライヤー

- 持ち込みが許可されている銭湯はある?

持ち込みに関する基本的なルール・マナー

結論から言うと、ほとんどの銭湯では衛生面や安全管理、他のお客様への配慮からドライヤーの持ち込みが禁止されています。まずは、その背景にある理由を深く理解することが、すべての基本となります。

その理由は、主に「電気代」「安全性」「トラブル防止」の3つの観点から考えられます。

電気代の問題

銭湯が設置している有料ドライヤーは、お客様からいただく利用料金の中に電気代が含まれています。もし無断で持ち込みのドライヤーを使用した場合、銭湯側がその電気代を一方的に負担することになってしまいます。これは単なるマナー違反に留まらず、刑法第245条で定められている「電気窃盗(窃電)」という罪にあたる可能性も否定できません。

安全性への配慮

脱衣所は浴場に隣接しているため、常に湿度が高い特殊な環境です。家庭での使用を想定して作られたドライヤーを湿度の高い場所で使うと、漏電やショートを引き起こし、感電や火災といった重大な事故につながるリスクが高まります。また、歴史のある銭湯では、建物の配線が現代の大電力消費に対応していない場合もあり、ブレーカーが落ちて施設全体に迷惑をかけてしまう可能性も考えられます。

他の利用者とのトラブル防止

脱衣所のコンセントは数に限りがあります。清掃用や扇風機など、すでに用途が決まっているコンセントしか空いていない場合がほとんどです。数少ないコンセントを巡って、お客様同士の場所の取り合いや順番待ちといったトラブルに発展するのを防ぐためにも、持ち込みは一律で禁止されていることが多いのです。

これらの理由から、自分のドライヤーを使いたい場合は、必ず事前にその銭湯へ電話などで問い合わせ、許可を得ることが不可欠なルールであり、最低限のマナーと言えます。「問い合わせるのは迷惑かもしれない」と遠慮する必要はありません。むしろ、事前に確認することで、お互いが気持ちよく施設を利用できるのです。

【要注意】銭湯でのNG行動まとめ

- 無断で空いているコンセントを使用する

- 備え付けドライヤーのプラグを抜いて自分のものを差し込む

- 他の利用客がいるにも関わらず長時間コンセントを占有する

- 事前に施設へ確認せず「書いていないからOK」と自己判断する

これらの行為は、トラブルや事故の原因となりますので絶対にやめましょう。

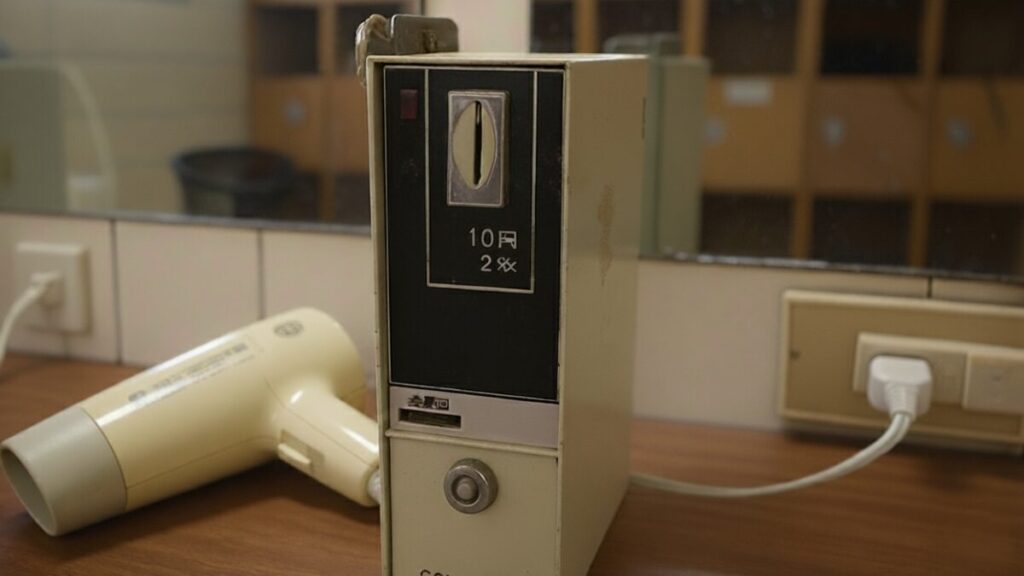

ほとんどの銭湯では有料ドライヤーが基本

町の銭湯の多くには、備え付けのドライヤーが設置されています。ただし、入館料にすべてのサービスが含まれていることが多いスーパー銭湯や健康ランドとは異なり、町の銭湯ではドライヤーの利用が有料であることが一般的です。

料金設定は銭湯によって様々ですが、「3分20円」や「2分20円」といった、時間制のコイン式が主流です。利用するには、10円玉や100円玉などの小銭が必須となります。施設によっては両替機が設置されていない場合や、番台が混雑していてすぐに対応してもらえないケースも考えられます。そのため、あらかじめ財布の中に10円玉を数枚用意しておくと、湯上がりに慌てることなくスムーズに利用できるでしょう。

この料金は、ドライヤー本体の購入費用や定期的なメンテナンス費用、そしてもちろん日々の電気代を賄うために設定されています。普段、施設のドライヤーを無料で使えることに慣れていると、少し戸惑うかもしれませんが、これも古くから地域に根差してきた銭湯の文化や経営スタイルの一部なのです。特に髪の長い方や毛量の多い方は、一度では乾ききらずに「あと10円…もう10円…」と、何度も小銭を投入する必要が出てくることも想定しておくと良いでしょう。

銭湯ドライヤー利用の心得

- 小銭の準備は入浴前に: 湯上がりで慌てないよう、脱衣所に入る前に10円玉を数枚用意しておきましょう。

- スーパー銭湯との違いを理解する: 町の銭湯は、地域密着型の経営スタイル。有料サービスも文化の一部として楽しみましょう。

- 時間配分を考える: 髪が長い方は、追加料金がかかることを見越して時間とお金を準備しておくと安心です。

備え付けドライヤーがなかなか乾かない理由

銭湯の有料ドライヤーを使った多くの人が共通して感じるのが、「風が弱くて、なかなか髪が乾かない」というストレスです。自宅で使っているドライヤーと同じ感覚でいると、倍以上の時間がかかってしまい、せっかく温まった体も湯冷めしてしまうことがあります。

この「乾かない」問題には、いくつかの明確な理由が存在します。

1. ドライヤー本体の性能(ワット数)

最大の原因は、ドライヤーの性能、特に「ワット(W)数」にあります。ワット数は消費電力を示す数値で、これが大きいほど、よりパワフルな風を送り出すことができます。家庭用のドライヤーは1200W以上の大風量モデルが主流ですが、銭湯に設置されているものは、コスト削減や耐久性を重視した、比較的ワット数の低い業務用モデルが選ばれがちです。風量が弱いと、髪の水分を効率的に吹き飛ばすことができないため、結果として乾燥に長い時間を要してしまうのです。

2. 脱衣所の高い湿度

銭湯の脱衣所は、湯気が立ち込める浴場のすぐ隣にあります。そのため、空気中に多くの水分を含んでおり、常に湿度が高い状態にあります。洗濯物が湿度の高い日に乾きにくいように、髪もまた、周りの湿度が高いと思うように乾きません。乾いた風で水分を奪うはずが、湿った風を送っているような状態になり、乾燥効率が著しく低下します。

3. 機器の経年劣化やメンテナンス不足

長年にわたって不特定多数の人に使われ続けているドライヤーは、内部にホコリが溜まりやすくなります。特に風を取り込む吸気口にホコリが詰まると、モーターの性能を十分に発揮できず、さらに風量が落ちてしまいます。もし吸気口のホコリが気になる場合は、自分で取り除こうとせず、施設のスタッフに一声かけるのがマナーです。

これらの複合的な要因が、「銭湯のドライヤーは乾かない」という共通の体験につながっているのです。

【参考】家庭用 vs 銭湯ドライヤー性能比較

| 項目 | 一般的な家庭用ドライヤー | 銭湯によくあるドライヤー |

|---|---|---|

| 風量(ワット数) | 1200W〜1500Wが主流 | 600W〜1200W程度が多い |

| 特徴 | 速乾性、ヘアケア機能が豊富 | 耐久性重視、シンプルな構造 |

| メリット | 短時間で乾く、髪が傷みにくい | 壊れにくい、誰でも使える |

| デメリット | 価格が高い、消費電力が大きい | 乾くのに時間がかかる、風が弱い |

レトロで珍しい「かぶる」椅子式ドライヤー

昔ながらの風情が残る銭湯を訪れると、今ではほとんど見かけることがなくなった、非常にユニークでノスタルジックなドライヤーに出会えることがあります。それは、椅子と一体型になっており、ヘルメットのような大きなカバーを頭からすっぽりとかぶるタイプのドライヤーです。

美容室でパーマをかける際に使う機械に似ていることから、「お釜ドライヤー」といったユニークな愛称で呼ばれることもあり、昭和の時代には多くの銭湯や美容室で主力として活躍していました。

使い方は至ってシンプルで、備え付けの椅子に座り、頭上にあるカバーをゆっくりと下ろし、指定された料金(10円や20円が主流)を投入するだけ。すると、「ウィーン」という独特のモーター音とともに、カバーの内部から頭全体に均一な温風が吹き付けられます。

ただ、現代の高機能なハンドドライヤーに比べると風量はかなり弱く、髪を勢いよく乾かすというよりは、温室のような空間でじっくりと水分を蒸発させる、といった方が近いかもしれません。そのため、仕上がりはサラサラというよりは、少しボサボサになってしまったり、髪に変なクセがついてしまったりすることが多いようです。しかし、料金は1回10円や20円と破格の安さ。現役で稼働しているもの自体が非常に少なくなっているため、もし旅先の銭湯などで見かけたら、そのレトロな雰囲気を楽しむ貴重な”アトラクション体験”として、一度試してみるのも面白いかもしれません。

持ち込みが許可されている銭湯はある?

原則としてドライヤーの持ち込みが禁止されている銭湯が多い中で、ごく稀にではありますが、利用客の多様なニーズに応える形で、持ち込みを公式に許可している先進的な施設も存在します。

そういった銭湯では、持ち込みドライヤー専用の有料コンセントが脱衣所に設置されていることがあります。利用方法は施設によって異なりますが、主に2つのパターンが見られます。

- 番台・フロント申告型: 利用したい旨を番台やフロントのスタッフに伝え、指定の料金(例えば1回100円など)を支払うと、コンセントの利用が許可される方式です。

- コインタイマー設置型: 持ち込みドライヤー専用のコンセントにコインタイマーが取り付けられており、硬貨を投入すると一定時間電気が使えるようになる方式です。

このようなサービスは、備え付けのドライヤーでは満足できない方や、特別なヘアケア機能がついたドライヤーを使いたい方にとっては非常に嬉しいものです。しかし、これはあくまで例外的なケースであり、全国的に見てもまだ少数派であるのが現状です。ほとんどの銭湯では持ち込みに関する明確な案内がないため、「特に禁止と書かれていないから大丈夫だろう」と自己判断してしまうのは最も危険です。繰り返しになりますが、持ち込みを希望する場合は、訪問前に必ず施設へ直接電話などで確認することが、無用なトラブルを避けるための最も確実で賢明な方法です。

銭湯ドライヤー持ち込みが無理な場合の対策

- ドライヤーの前にできる早く乾かす方法

- 便利な早く乾かすグッズを活用しよう

- 吸水性の高いタオルでドライ時間を短縮

- ドライヤーを占領しないための配慮

- 結論:銭湯ドライヤー持ち込みは要確認

ドライヤーの前にできる早く乾かす方法

備え付けドライヤーの性能が期待できない場合でも、諦める必要はありません。髪を乾かす効率は、ドライヤーを手に取る前の「下準備」で大きく変わります。いくつかの簡単な工夫を取り入れるだけで、乾燥時間を大幅に短縮し、湯冷めやストレスを防ぐことが可能です。

念入りなタオルドライで水分を徹底除去

最も重要かつ効果的なのが、徹底したタオルドライです。髪を乾かす時間の大部分は、髪の内部と表面に残った水分を蒸発させるために費やされます。したがって、ドライヤーの熱に頼る前に、物理的に水分をできるだけ取り除いておくことが時短の最大の鍵となります。

ただし、ここで注意したいのが拭き方です。濡れた髪はキューティクルが開いており、非常にデリケートな状態にあります。タオルでゴシゴシと力任せにこすると、キューティクルが剥がれたり傷ついたりして、パサつきや切れ毛の原因になってしまいます。

正しいタオルドライの手順は以下の通りです。

- 地肌ドライ: まず、乾いたタオルで頭皮全体を優しくマッサージするように押さえ、根元の水分をしっかりと吸い取ります。

- プレスドライ: 次に、髪の中間部分をタオルで挟み込み、手のひらで優しく圧をかけるように「プレス」して水分をタオルに移します。

- ラッピングドライ: 最後に毛先をタオルで包み込み、軽くポンポンと叩くようにして、残った水分を丁寧に吸い取らせましょう。

このひと手間を丁寧に行うだけで、ドライヤーの時間は驚くほど短縮されます。

乾いたタオルをかぶって乾かす「サウナ効果」

少し意外な裏技ですが、乾いた薄手のタオルを頭にかぶせ、その上からドライヤーの風を当てるというテクニックも有効です。これは、タオルが髪の水分を直接吸収してくれると同時に、タオル内部が温かい蒸気で満たされることでサウナのような状態になり、水分の蒸発を促進させるという原理です。

さらに、髪に直接熱風が当たるのを防いでくれるため、オーバードライ(乾かしすぎ)による熱ダメージを軽減する効果も期待できます。この方法を試す際は、ドライヤーの風が通りやすいよう、なるべく薄手のタオルを選ぶのがポイントです。

便利な早く乾かすグッズを活用しよう

徹底したタオルドライに加えて、もう一歩踏み込んだ対策を取り入れることで、銭湯でのヘアドライ時間はさらに快適なものになります。タオルドライだけでは物足りない、もっと積極的に湯上がりの時間を有効活用したいという場合は、髪を早く乾かすために開発された便利な市販グッズを活用するのが非常に賢い選択です。

ここでは、銭湯セットに一つ加えておくだけで快適さが格段に向上する、持ち運びやすく効果的なアイテムを3つ厳選してご紹介します。それぞれの特徴やメリット、そして使用する上での注意点も詳しく解説しますので、ご自身の髪質やスタイルに合ったグッズを見つける参考にしてください。

速乾スプレー(クイックブローミスト)

まずご紹介するのは、ドライヤーをかける前の濡れた髪に吹きかけるだけで、乾燥時間を短縮してくれるミスト状のアイテムです。一見すると不思議に思えるかもしれませんが、そのメカニズムは科学的な根拠に基づいています。

多くの製品には、主成分として揮発性(蒸発しやすい性質)の高いアルコール(エタノール)などが配合されています。これが髪の表面についた水分と一緒に素早く蒸発することで、気化熱によって乾燥を促進させます。さらに、シリコーンといったコーティング成分が含まれている製品も多く、これが髪の毛1本1本を滑らかにコーティングします。すると、髪同士が絡まりにくくなり、ドライヤーの風が髪の束の内部までスムーズに行き渡るのを助けるのです。

このスプレーのメリットは単なる時短効果だけではありません。多くの製品にはパンテノールや植物性オイルといったヘアケア成分が配合されており、ドライヤーの熱から髪を守る保護膜の役割を果たしたり、仕上がりの指通りを良くしてくれたりします。

ただ、利用する際にはいくつか注意点があります。主成分であるアルコールは、髪の水分だけでなく必要な油分まで奪ってしまう可能性があるため、特にカラーやパーマで髪がダメージを受けている方や、もともと乾燥しやすい髪質の方は、使用頻度を調整するのが賢明です。また、肌が敏感な方は、頭皮に直接かからないよう、髪から15cmほど離して毛先中心にスプレーすることを心がけましょう。

ヘアリエ クイックブローミスト

メロウフルールの香り

ヘアリエ クイックブローミスト

ローズ・リリィの香り

ヘアドライ手袋

次にご紹介するのは、まさに発想の転換とも言える画期的なアイテム、「ヘアドライ手袋」です。これは、吸水性に優れたマイクロファイバー素材で作られた5本指の手袋で、タオルドライとドライヤーを同時に行うことを可能にします。

使い方は非常にシンプルです。ドライヤーを持っていない方の手にこの手袋をはめ、ドライヤーの風を当てながら、手袋をした手で髪をわしゃわしゃと優しく動かすだけ。これにより、ドライヤーの温風で水分を蒸発させると同時に、手袋が直接髪の水分をぐんぐん吸収していくという「合わせ技」が実現します。

この手袋の最大のメリットは、その圧倒的な効率性と操作性です。5本指が自由に動くため、指先を使って髪の根元を優しく立ち上げたり、乾きにくい襟足や耳の後ろといった部分に的確にアプローチしたりと、タオルでは難しい細かな作業が可能です。まるで自分の手で乾かしているかのような感覚で、ムラなくスピーディーに乾燥させることができます。また、タオルよりも軽量でかさばらないため、銭湯セットに忍ばせておくのに最適な携帯性も魅力と言えるでしょう。

もちろん、こちらも注意点があります。早く乾かしたい一心でゴシゴシと強くこすりすぎると、濡れてデリケートになっている髪への摩擦ダメージにつながる可能性があります。あくまで優しく髪をさばくように使うことが大切です。また、使用後は湿ったまま放置すると雑菌が繁殖しやすいため、帰宅後は速やかに洗濯し、しっかりと乾かす衛生管理が求められます。

シルク ハンドタオル

ヘアドライグローブ グローブ

速乾ブローブラシ

最後にご紹介するのは、毎日のブローにも使える「速乾ブローブラシ」です。一見するとごく普通のヘアブラシですが、髪を早く乾かすための様々な工夫が凝らされています。

最大の特徴は、ブラシの土台部分に設けられた大きな隙間(ベント構造)です。これは、ドライヤーの風をさえぎることなく、髪の内側や根元にまでダイレクトに届けるための「風の通り道」の役割を果たします。通常のブラシでは、ブラシ自体が壁となってしまい、髪の表面にしか風が当たりにくいですが、この速乾ブラシを使えば、髪の束の内側からも効率的に乾燥をアプローチできるのです。

効果的な使い方としては、ただ髪をとかすだけでなく、髪の根元にブラシを入れ、少し持ち上げるようにしながらドライヤーの風を当てるのがおすすめです。こうすることで、根元がふんわりと立ち上がり、ボリューム感のあるスタイリングにも役立ちます。

ブラシのピンの素材も様々で、静電気を抑えるものや、頭皮を心地よくマッサージしてくれるものなど、付加価値のある製品も多く販売されています。銭湯の限られた時間の中で、ただ乾かすだけでなく、ある程度のヘアセットまで済ませたいという方には、特に心強いアイテムとなるでしょう。

タオルドライだけでは物足りない、もっと積極的に湯上がりの時間を有効活用したいという場合は、髪を早く乾かすために開発された便利な市販グッズを活用するのも非常に賢い選択です。銭湯セットに一つ加えておくだけで、快適さが格段に向上します。

KYOGOKU エアリードライブラシ

ヘアブラシ 速乾

時短を叶える便利グッズ例

- 速乾スプレー: ドライヤー前に吹きかけ乾燥を促進。髪を熱から守るヘアケア効果も期待できます。

- ヘアドライ手袋: ドライヤーと吸水を同時に行い効率化。指先で根元など細部も乾かしやすいのが特徴です。

- 速乾ブローブラシ: ブラシの隙間から風が通り、髪の内側まで効率よく乾燥。スタイリングにも役立ちます。

吸水性の高いタオルでドライ時間を短縮

これまでに様々な時短テクニックや便利グッズをご紹介してきましたが、その全ての土台となり、最も手軽でありながら効果を実感しやすいのが「タオルドライの見直し」、特に使用するタオルの「素材」にこだわることです。

たかがタオル、されどタオル。銭湯に持参するタオルを一枚変えるだけで、ドライヤーにかかる時間は劇的に変わる可能性があります。そして、その鍵を握るのが、驚異的な吸水性を持つ「マイクロファイバータオル」です。ここでは、なぜマイクロファイバータオルが時短に繋がるのか、その科学的な背景から、効果を最大限に引き出すための正しい使い方、そして選ぶ際のポイントまでを深く掘り下げて解説します。

マイクロファイバーの驚異的な吸水メカニズム

マイクロファイバーは、ナイロンやポリエステルといった化学繊維から作られた、人間の髪の毛の100分の1以下という極めて細い繊維です。この肉眼では見えないほどの極細繊維が、タオルとしての機能に革命をもたらしました。

その秘密は、繊維一本一本が持つ特殊な構造にあります。マイクロファイバーの断面は、シャープな角を持つ星形や三角形のような異形断面をしています。無数の繊維が束になることで、繊維と繊維の間に無数のミクロの隙間が生まれます。この隙間が「毛細管現象」を引き起こし、まるで高性能なスポンジのように、髪の表面にある水分をぐんぐんと吸い上げていくのです。

一般的な綿(コットン)の繊維が水分を「繊維自体に含む」のに対し、マイクロファイバーは繊維の隙間に水分を「物理的に取り込む」ため、より速く、そしてより大量の水分を移動させることが可能です。製品の謳い文句や実験データに基づく一例として、一般的な綿のタオルの約5倍以上の吸水力を持つとされるものもあります。これは、銭湯の限られた時間の中で、いかに効率的に髪の水分を取り除くかが重要であるかを考えれば、非常に強力なアドバンテージと言えるでしょう。

効果を最大化する正しい使い方と注意点

マイクロファイバータオルの高い性能を享受するためには、その特性を理解した正しい使い方が不可欠です。

最大のポイントは、「絶対にゴシゴシこすらない」ということです。マイクロファイバーは吸水性が高い分、そのシャープな繊維が髪のキューティクルや肌の微細な凹凸に引っかかりやすいという特性も併せ持っています。力任せにこすると、濡れてデリケートになっている髪のキューティクルを傷つけるリスクが、実は綿タオル以上に高まる可能性があるのです。

効果的な使い方は、髪を優しく「プレス(押さえる)」そして「タッピング(軽く叩く)」すること。髪の束をタオルで挟み込み、手のひらでゆっくりと圧をかけて水分をタオルに移すイメージです。この使い方を守ることで、摩擦による髪へのダメージを最小限に抑えながら、最大限のタオルドライ効果を得られます。

製品選びのガイドライン

最近では、100円ショップやドラッグストア、さらにはタオル専門店やオンラインストアで、多種多様なマイクロファイバータオルが手に入ります。形状も様々で、それぞれのライフスタイルや髪の長さに合わせて選ぶことができます。

- タオル型: ショートからロングまで使える万能タイプ。地肌や襟足など、細かい部分も拭きやすいのが特徴です。

- ターバン・キャップ型: 髪が長い方に特におすすめ。入浴後すぐにこれを巻いておけば、スキンケアなどをしている間に水分を吸収してくれる「ながら吸水」が可能です。

- 手袋型: 前のセクションでご紹介した通り、ショートからミディアムヘアの方に最適。ドライヤーと併用することで、乾燥効率を最大化できます。

また、「専髪タオル」や「03’59″タオル」といった、髪を乾かすためだけに開発された「ヘアドライ専用タオル」も人気を集めています。これらの製品は、高い吸水性に加え、髪への摩擦を極力減らすための滑らかな肌触りや、毛羽立ちの少なさにもこだわって作られており、ヘアケアを重視する方には最適な選択肢となるでしょう。

タオル型

ヘアドライタオル

ReFa ヘアドライタオル

美容師が作った髪と肌を守るヘアタオル

キャップ型

髪速乾タオル マイクロファイバーヘアキャップ

ヘアドライ タオルキャップ

くまもかわくタオルキャップ

ドライヤーを占領しないための配慮

銭湯は、様々な年代の人が集い、裸の付き合いを楽しむ日本の大切な文化であり、公共の場です。特に昔ながらの町の銭湯では、脱衣所にドライヤーが1台か2台しか設置されていないことも決して珍しくありません。自分の髪を乾かすことに集中するあまり、周りの人々への配慮を忘れないようにすることが、銭湯を心から楽しむための重要なマナーです。

髪が長く、乾かすのに時間がかかってしまう方は特に注意が必要です。ドライヤーを使い始める前に、まず鏡越しに後ろをさりげなく確認し、他に使いたそうな人が待っていないか見る習慣をつけましょう。もし混雑している時間帯であれば、完全に乾かすことにこだわらず、ある程度で切り上げるという判断も時には必要になります。

湯冷めを防ぐために最低限乾かしておきたいのは、頭皮、特に髪の根元と襟足です。この部分を中心に8割程度乾かせば、体感温度は大きく変わります。毛先の仕上げは家に帰ってから、と割り切ることも、混雑時のスマートな振る舞いと言えるでしょう。

もし後ろに待っている人がいることに気づいたら、「あと2分くらいで終わりますので」などと、一言声をかけるだけでも、その場の空気は和やかになります。銭湯での時間は、自分だけのものではありません。譲り合いの精神を持ち、誰もが気持ちよく利用できるよう行動することが、この素晴らしい文化を未来へつないでいくことにも繋がるのです。

結論:銭湯ドライヤー持ち込みは要確認

この記事を通して、銭湯でのドライヤーの扱いには、様々なルール、背景、そして先人たちの知恵があることを解説してきました。

使い慣れた自分のドライヤーを持ち込みたいという気持ちは、髪を大切にする方であれば当然のものです。しかし、ほとんどの銭湯では、電気代、安全性、そして他の利用者への配慮という複合的な理由から、原則としてその行為は禁止されています。案内がないからといって無断で使用することは、思わぬトラブルの引き金となり、せっかくの心地よい時間を台無しにしてしまう可能性があるため、絶対に避けなければなりません。

一方で、備え付けのドライヤーは性能が十分でない場合が多く、特に髪の長い方にとっては悩みの種であることも事実です。この問題に賢く対処するためには、今回ご紹介したような、念入りなタオルドライや吸水性の高いタオルの活用、速乾グッズの利用など、ドライヤーをかける前の「準備」と「工夫」が非常に有効になります。

最終的に最も重要なのは、それぞれの銭湯が定めたルールを尊重し、それに真摯に従う姿勢です。もし、どうしてもご自身のドライヤーを使用したいのであれば、その思いを胸にしまい込まず、訪問前に必ず施設へ電話などで問い合わせ、許可を得るようにしてください。

ルールとマナーを守り、周りの利用者への温かい配慮を忘れずにいること。それが、心も体も芯から温まる、最高の銭湯体験への鍵となるのです。

- 銭湯へのドライヤー持ち込みは原則として禁止が多い

- 持ち込みたい場合は必ず事前に施設へ確認する

- 無断でのコンセント使用はマナー違反であり窃電と見なされる可能性も

- 多くの銭湯には3分20円などの有料ドライヤーが設置されている

- 有料ドライヤー用に10円玉を用意しておくとスムーズ

- 備え付けドライヤーは風量が弱く髪が乾きにくい傾向にある

- 脱衣所の湿度が高いことも髪が乾きにくい一因

- 稀に「かぶる椅子」式のレトロなドライヤーが存在する

- ごく一部、持ち込み専用の有料コンセントを設置している銭湯もある

- ドライヤー時間を短縮するには事前のタオルドライが鍵

- タオルで髪をこすらず、優しく叩くように水分を吸い取る

- マイクロファイバータオルなど吸水性の高いグッズが有効

- 速乾スプレーや通気性の良いブラシの活用も一つの方法

- ドライヤーは数が限られているため独占しないよう配慮する

- ルールとマナーを守って銭湯を快適に利用する

近くの銭湯をお探しの方はこちらを↓ サウナがある銭湯も簡単絞り込み検索できますよ!