「近所に昔ながらの銭湯があるけれど、実際どうなんだろう?」と感じていませんか。日々の疲れを癒したいけれど、スーパー銭湯は少し高いし、かといって自宅のお風呂では物足りない。そんな風に感じている方も多いかもしれません。この記事では、銭湯が持つ古き良き魅力と、利用する前に知っておきたいメリットやデメリットについて、深く掘り下げて解説します。

料金や衛生面といった現実的なデメリットから、大きな湯船で心からリラックスしリフレッシュできるという最大のメリットまで、あらゆる角度から光を当てていきます。さらに、最近ブームのサウナや健康効果が期待される温冷交代浴の楽しみ方、そして親子で訪れる際に知っておきたいマナーや、親子の絆を深める浴育としての側面も詳しくご紹介します。

この記事を最後まで読むことで、以下の点が明確になります。

- 銭湯を利用する上での具体的なメリットとデメリット

- サウナや温冷交代浴の効果的な楽しみ方と注意点

- 親子で銭湯へ行く際に知っておきたいマナーや浴育のポイント

- 昔ながらの銭湯から最新の施設まで、自分に合った銭湯の選び方

まず知りたい銭湯のメリット・デメリット

- お金や衛生面が気になるデメリット

- 心と体を癒やす大きなメリット

- サウナで心身をととのえる

- 温冷交代浴で自律神経を整える

- 大きな湯船でリラックス・リフレッシュ

お金や衛生面が気になるデメリット

銭湯には多くの魅力がありますが、利用をためらう要因となる現実的なデメリットも存在します。特に料金、衛生面、そして利用の手間は、事前に理解しておくことで、より安心して銭湯を楽しむための心構えができます。

料金面の負担

まず、自宅のお風呂と違い、銭湯は利用するたびに入浴料が必要です。この料金は「一般公衆浴場」として、物価などを考慮した上で各都道府県の条例で上限が定められており、「統制額(公定料金)」と呼ばれています。公共インフラとしての側面を持つため、料金は比較的安価に抑えられていますが、頻繁に通うとなると相応の出費になります。

近年のエネルギー価格高騰などを背景に、料金は改定される傾向にあります。例えば、東京都の大人(12歳以上)の公定料金は令和6年8月1日に550円へと改定されました。仮に毎日通うとすると、月に16,500円以上の出費となり、家計への負担と感じる方もいるかもしれません。

参考:主要都市の大人料金

- 東京都:550円

- 神奈川県:550円

- 大阪府:600円

- 愛知県:530円

- 福岡県:550円

※料金は改定される場合があります。また、サウナ利用料、レンタルタオル、シャンプーなどのアメニティは別途料金が必要なことがほとんどです。

衛生面への不安

次に、不特定多数の人が利用する公共の場であるため、衛生面を心配する声も聞かれます。もちろん、公衆浴場法に基づき、多くの銭湯では保健所による定期的な水質検査や衛生指導のもと、お湯の完全な入れ替えや循環ろ過装置の管理、塩素消毒といった衛生管理が徹底されています。

しかし、施設の築年数や清掃の頻度、あるいは他の利用者のマナーによっては、清潔さに不安を感じる可能性もゼロではありません。特に、カラン周りの整頓状況や脱衣所の床の清潔感などは、個々の施設や時間帯によって差が出やすい部分といえるでしょう。

その他のデメリット

他にも、昔ながらの銭湯特有の雰囲気に関するデメリットも考えられます。例えば、「常連さんばかりでコミュニティが固定化されていて、一見さんは入りにくいのでは」という不安です。確かに地域に根差した施設では常連客同士の交流が活発な場合もありますが、排他的な雰囲気は稀で、多くは新しい利用者も温かく迎えてくれます。

また、現実的な手間として、自宅から銭湯までの移動時間や、シャンプー、タオルといった入浴グッズを準備して持ち運び、濡れたものを持ち帰るという一連の作業が面倒だと感じる方もいます。特に寒い冬の夜などは、湯上がり後の帰り道で湯冷めしてしまうリスクも考慮する必要があるでしょう。

心と体を癒やす大きなメリット

前述のようなデメリットがある一方で、銭湯にはそれを補って余りある、心と体を深く癒やす大きなメリットが存在します。

圧倒的な開放感とリラックス効果

最大の魅力は、なんといっても自宅のお風呂では決して味わえない、広々とした浴槽がもたらす圧倒的な開放感です。

高い天井を見上げながら手足を思い切り伸ばして湯船に浸かれば、物理的な広がりが精神的な解放感につながり、心身ともに深いリラックス状態へと導かれます。

この感覚は、日常のストレスや悩みから一時的に離れる「転地療養」にも似た効果をもたらすと考えられています。いつもと違う環境に身を置くことで気分がリフレッシュされ、心が軽くなるのを感じられるでしょう。

優れた温浴効果

体を温めること自体に、私たちが想像する以上の多くの健康メリットがあります。特に銭湯の大きな湯船は、家庭の浴槽とは比較にならないほど優れた温浴効果をもたらしてくれます。

その理由は、豊富な湯量にあります。家庭の浴槽は湯量が少ないため、人が入るとお湯の温度が下がりやすく、体が温まる前にぬるく感じてしまうことがあります。一方、銭湯の大きな湯船は圧倒的な湯量を誇るため温度が下がりにくく、安定した温かさで体を効率的に、そして深部までじっくりと温めることが可能です。

体が芯から温まると、全身の血管が拡張して血行が劇的に促進されます。これにより、体の隅々の細胞まで新鮮な酸素や栄養素が届けられると同時に、筋肉に溜まった乳酸などの疲労物質や老廃物が効率よく排出されます。その結果、肩こりや腰痛、神経痛といった慢性的な痛みが和らぐ効果が期待できるのです。

質の高い睡眠への好影響

銭湯での温浴は、睡眠の質を高める上でも非常に有効です。人の体は、体の内部の温度である「深部体温」が一度上昇し、その後下がっていく過程で自然な眠気が訪れるようにできています。銭湯で体の芯までしっかりと温まることで深部体温が効果的に上昇し、入浴後、手足から熱が放散されて体温がスムーズに下がることで、質の高い深い眠りに入りやすくなります。

さらに、体を温めることで「ヒートショックプロテイン(HSP)」という特殊なたんぱく質が体内で生成されることが知られています。このHSPには、傷ついた細胞を修復する働きがあるため、体の回復力を高める効果も期待されます。冷え性に悩む方にとって、銭湯での深部からの温めは、根本的な体質改善への大きな助けとなるでしょう。

コミュニケーションの場としての価値

銭湯は単に体を清潔にする場所ではなく、地域社会における重要なコミュニケーション拠点としての価値を持っています。これは、物理的な温かさだけでなく、人の心の温かさに触れられる、現代社会では希少になりつつある空間だからです。

「裸の付き合い」という言葉が象徴するように、銭湯では年齢や職業、社会的地位といった普段身にまとっている鎧を脱ぎ捨て、誰もが一個人として対等な立場で時間を共有します。この非日常的な平等感が、自然な会話や交流を生み出す土壌となっています。

幸福度との関連性を示す研究結果

ある研究では、週に1回以上銭湯に通う人はそうでない人と比べて、幸福度が高い傾向にあるという結果が報告されています。また、笑う頻度が高く、友人や知人が多いといった特徴も見られ、銭湯が社会的なつながりを育み、精神的な健康に良い影響を与えている可能性が示唆されています。

特に、一人暮らしの方や日中の外出機会が少ない高齢者にとって、番台さんや顔なじみの常連客との何気ない会話は、社会とのつながりを維持し、孤立感を和らげるための大切な機会となります。「今日も元気そうだね」「この前の風邪はもう良くなったかい?」といった短い言葉のやり取りが、見守られているという安心感を生み出すのです。

このように、世代を超えた交流が自然に生まれる「裸の社交場」としての機能は、個人の生活に彩りと温かみを与えるだけでなく、地域コミュニティ全体の活性化にも貢献する、計り知れない価値を持っていると言えるでしょう。

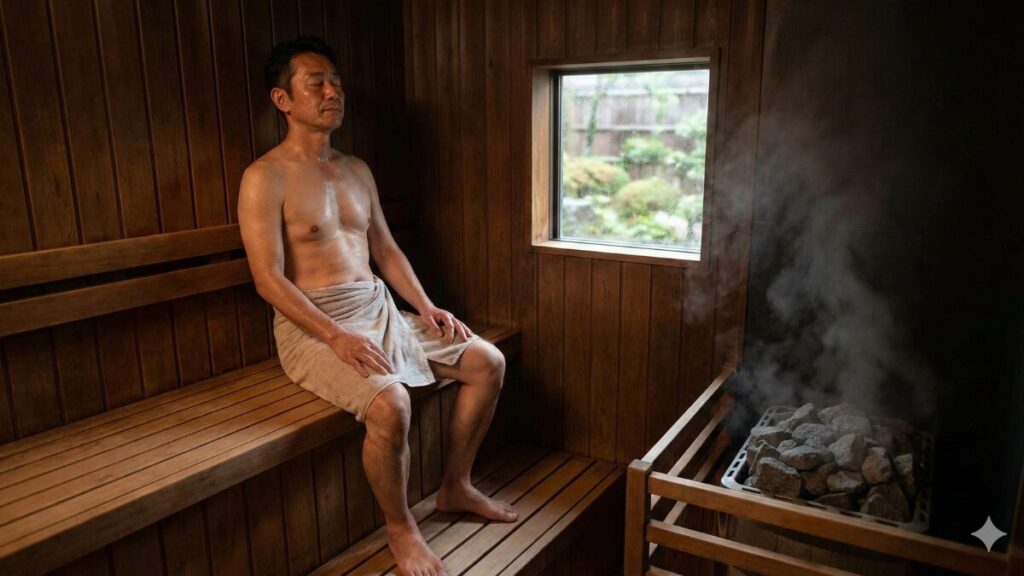

サウナで心身をととのえる

多くの銭湯にはサウナが併設されており、これも大きな魅力の一つとなっています。近年のサウナブームにより、その価値はさらに高まっています。サウナは単に汗をかいてリフレッシュするだけでなく、科学的にも心と体に多くの好影響をもたらす効果が期待されています。

サウナがもたらす具体的な効果

高温の環境に身を置くことで、体には様々なポジティブな変化が起こります。

まず、血行が促進され、疲労回復が早まります。高温によって血管が拡張し、心拍数が上がることで全身の血の巡りが良くなります。これにより、筋肉に溜まった疲労物質が効率よく洗い流され、全身の細胞に新鮮な酸素や栄養素が行き渡りやすくなるのです。

次に、美肌効果も期待できます。大量に汗をかくことで、体内の老廃物や毛穴に詰まった皮脂汚れが自然に排出されやすくなります。これは、肌のターンオーバーを正常化し、クリアな肌へと導く助けとなります。

さらに、免疫力の向上に寄与する可能性も指摘されています。一時的に体温が上昇することで、前述のヒートショックプロテイン(HSP)が生成され、免疫細胞が活性化するという報告があります。定期的なサウナ利用が、風邪などをひきにくい体づくりに繋がるかもしれません。

「ととのう」とは?

近年、サウナ愛好家の間で頻繁に使われる「ととのう」という言葉。これは、サウナ、水風呂、外気浴(休憩)をワンセットとして正しく繰り返すことで得られる、独特のディープリラックス状態を指します。医学的には、急激な温度変化によって自律神経が大きく揺じぶられ、その後安定することで心身が極上のリラックス状態に入る現象と説明できます。

「ととのう」までの3ステップ

- サウナ室で体を温める(8〜12分):高温環境で血圧が下がり、心拍数が上昇。体は緊張・興奮状態を司る「交感神経」が優位になります。

- 水風呂で体を冷やす(1〜2分):冷水で血管が急速に収縮し、血압が上昇。心拍数が下がります。交感神経はさらに強く刺激されます。

- 外気浴で休憩する(5〜10分):体を解放すると、血管が正常な状態に戻り、血圧や心拍数が安定。今度はリラックスを司る「副交感神経」が優位に切り替わります。

この一連の流れにより、自律神経のバランスが強制的にリセットされます。そして、脳内ではエンドルフィンやオキシトシンといった幸福感をもたらすホルモンや、β-エンドルフィンという鎮痛作用のある物質が放出されると言われています。その結果、頭がすっきりとクリアになり、まるで生まれ変わったかのような多幸感と爽快感が得られるのです。この深いリラックス体験を求めて、多くの人がサウナに通っています。

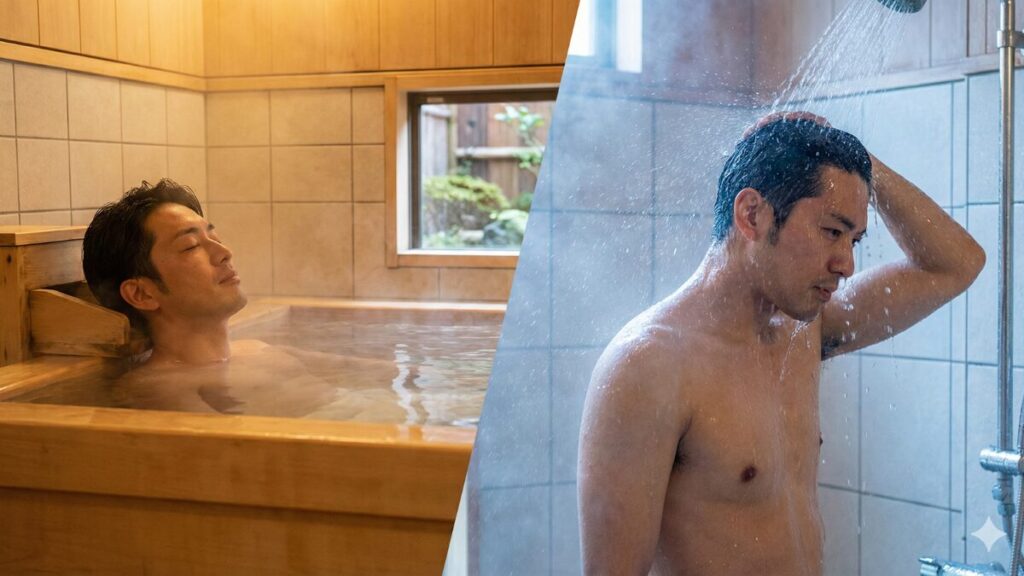

温冷交代浴で自律神経を整える

サウナと並んで、自律神経の働きを整える効果が注目されているのが「温冷交代浴」です。これは、サウナの高温が苦手な方でも実践しやすく、温かいお湯と冷たい水(多くの銭湯にある水風呂やシャワー)に交互に入る入浴法を指します。

乱れがちな自律神経をリセットする仕組み

私たちの体は、活動時に優位になる「交感神経」と、リラックス時に優位になる「副交感神経」という2種類の自律神経によって、心臓の鼓動や体温、消化といった生命活動が24時間、意識せずともコントロールされています。しかし、現代社会のストレスや不規則な生活習慣は、交感神経ばかりが優位な状態を招きがちです。このバランスが崩れると、原因不明のだるさや不眠、頭痛といった様々な心身の不調が現れます。

温冷交代浴は、この乱れたバランスを意図的にリセットするトレーニングのようなものです。

温かいお湯に浸かると血管が拡張し、副交感神経が優位になって心身はリラックスモードに入ります。一方、冷たい水を浴びると血管がキュッと収縮し、交感神経が刺激され体は活動・緊張モードになります。

この温冷の刺激を交互に繰り返すことで、自律神経の切り替えスイッチを強制的にオン・オフさせ、その働きを正常化する手助けとなるのです。その結果、血行促進による疲労回復やむくみの改善、さらには質の高い睡眠につながるなど、多くの健康効果が期待できます。

温冷交代浴の基本的な方法と注意点

一般的な方法は以下の通りです。初めての方や慣れないうちは、決して無理のない範囲で行うことが大切です。

温冷交代浴のやり方

- 準備:脱水を防ぐため、入浴前にコップ一杯程度の水を飲み、水分補給をします。

- かけ湯:まずはかけ湯をして体の汚れを落とし、お湯の温度に体を慣らします。

- 温浴:40℃前後の温かいお湯に3分ほど、肩までしっかりと浸かり、体を芯から温めます。

- 冷水:湯船から出て、心臓に遠い手足の先からゆっくりと、30℃前後の冷たいシャワーを30秒〜1分ほど浴びます。銭湯の水風呂を使う場合は、15℃〜20℃程度と冷たいことが多いので、無理せず短時間から試しましょう。

- 繰り返し:ステップ3と4のセットを、体調に合わせて3〜5回繰り返します。

- 終了:最後は体を冷やしすぎないよう、温かいお湯に浸かってから上がるのが、リラックスして就寝する上でおすすめです。

安全に行うための重要事項

温冷交代浴は体に良い影響をもたらしますが、急激な温度変化は体に大きな負担をかける可能性があります。特に、高血圧や心臓に疾患のある方、糖尿病の方、そして体調が優れない時は絶対に行わないでください。実践する場合は、必ず事前にかかりつけの医師に相談することが重要です。また、入浴前後の水分補給を忘れずに行うことが、脱水症状や血圧の急変動を防ぐ上で非常に大切になります。

大きな湯船でリラックス・リフレッシュ

前述の通り、銭湯の最もシンプルかつ根源的な魅力は、家庭では決して真似のできない広々とした湯船にあります。この大きな湯船がもたらすリラックス効果は、単なる気分的な開放感だけではありません。入浴には主に「温熱効果」「水圧効果」「浮力効果」という3つの物理的な作用があり、銭湯の大きな湯船はこれらの恩恵を最大限に引き出してくれます。

入浴の3大効果

- 温熱効果: 体の芯までじっくりと温まることで血管が大きく広がり、血流が改善します。これにより、筋肉の緊張がほぐれ、疲労回復や肩こり・腰痛といった痛みの緩和につながります。

- 水圧効果: 全身、特に下半身に静水圧がかかることで、脚にたまった血液やリンパ液が心臓に押し戻されるのを助けます。これにより、むくみの解消が促されます。まるで全身を優しくマッサージされているような心地よい効果があります。

- 浮力効果: お湯の中では浮力が働き、私たちの体重は約10分の1程度に感じられます。体を常に支えている筋肉や関節が重力から解放されることで、全身の力が抜け、深いリラックス状態に入ることができるのです。

さらに、多くの銭湯ではジェットバス(気泡風呂)や電気風呂、季節ごとのハーブや生薬を用いた日替わりの薬湯など、家庭では楽しむことが難しい多彩な設備が用意されています。これらのアトラクション的な設備を利用することで、リラックス効果は一層高まり、入浴そのものが楽しいエンターテイメントになります。日常の喧騒を離れた特別な空間でゆったりとお湯に浸かる時間は、心と体の両方を芯からリフレッシュさせるための、何よりの贅沢なひとときとなるでしょう。

親子で行く銭湯のメリット・デメリット

- 親子で学ぶ銭湯でのマナー

- 入浴で親子の絆を深める浴育

- 減少する昔ながらの銭湯の魅力

- スーパー銭湯との違いとは?

- デザイナーズ銭湯という新しい選択肢

- 銭湯のメリット・デメリットを知り楽しもう

親子で学ぶ銭湯でのマナー

銭湯は、子どもが公共の場での振る舞いや社会のルールを、机上の学習ではなく実体験として学ぶための絶好の教育の場となります。家庭のお風呂とは違い、銭湯は年齢も背景も様々な他の人々と共有する空間です。親が手本を見せながら具体的なマナーを一つひとつ丁寧に教えることで、子どもは自然と「他者への配慮」という大切な社会性を身につけることができます。

親子でチェック!銭湯マナーリスト

- 【入る前に】湯船に入る前には必ず「かけ湯」をする:体の汚れを落とすと同時に、熱いお湯に体に慣らす目的があります。

- 【洗い場で】洗い場でシャワーのお湯が周りの人にかからないように気をつける:立ってシャワーを使うと周りに飛び散りやすいので、座って使いましょう。

- 【湯船で】湯船にタオルを入れない:衛生面への配慮から、タオルは湯船の外に置くのが基本です。

- 【湯船で】湯船の中で泳いだり、潜ったり、大声で騒いだりしない:お風呂はリラックスする場所なので、静かに入りましょう。

- 【上がるとき】使った後の桶や椅子は、次の方が気持ちよく使えるよう、お湯で軽く流して元の場所に戻す。

- 【脱衣所で】脱衣所へ上がる前には、体の水気をタオルでよく拭く:床が濡れると滑って危険ですし、他の人が不快に感じます。

これらのルールの一つひとつが、次に使う人や周りの人が気持ちよく過ごすための「思いやり」に基づいています。言葉で「ダメ!」と叱るだけでなく、「どうしてそうするのか」という理由を親自身が実践しながら見せることで、子どもは社会の一員としての自覚を育んでいきます。また、時には地域のお年寄りから優しく声をかけてもらうこともあるかもしれません。そうした多世代との交流も、子どもが成長していく上で貴重な学びとなります。

入浴で親子の絆を深める浴育

「浴育」という言葉が示すように、お風呂は親子のコミュニケーションを促進し、子どもの健やかな心身の成長を育む上で、非常に重要な時間と空間です。特に、家庭の日常から少し離れた銭湯という特別な場所は、その効果をさらに高めてくれる素晴らしい環境と言えます。

気が散るもののない対話の場

家庭ではテレビやおもちゃ、鳴り響くスマートフォンなど、親子の会話を遮るものがたくさんあります。しかし、銭湯の浴室にはそうした気が散るものが一切ありません。「裸の付き合い」ができる物理的にも精神的にも開放的な空間で、親子は自然と互いの顔を見て、じっくりと会話に集中できます。学校での出来事や友達とのこと、最近気になっていることなど、普段の慌ただしい生活の中ではなかなか切り出せないような話題も、温かい湯船に浸かりながらリラックスした雰囲気の中だからこそ、子どもが素直に話してくれるかもしれません。

研究によると、入浴中の親子の会話やスキンシップは、子どもの社会性の発達に良い影響を与える可能性が示唆されています。約束事を守る、マナーを守るといった社会的な行動と、親子での入浴習慣との間に関連が見られるというデータもあります。これは、お風呂という密な空間での対話が、子どもの自己肯定感を高め、他者への信頼感を育むことに繋がるからだと考えられます。

家族全員にメリットをもたらす「パパと子どもの銭湯タイム」

普段仕事で忙しく、子どもと接する時間が限られがちな父親にとって、銭湯は子どもとじっくり向き合える絶好の機会です。体を洗いながらのスキンシップや、湯船での対話は、子どもの心の安定と成長を促し、父子の絆を確かなものにします。そして、父親が子どもを銭湯に連れて行ってくれれば、その間母親は一人でゆっくりと休息する時間ができ、日々の育児の負担が大きく軽減されます。これは、子ども、父親、母親、家族全員にとって大きなメリットをもたらす好循環を生み出します。

五感を刺激する生きた教育

お風呂にひらがな表や日本地図を貼って学ぶように、銭湯という文化的な空間での体験そのものが、子どもの好奇心や感受性を豊かにする「生きた教育」となります。高い天井に響くお湯の音、壁一面のペンキ絵、湯上がりの牛乳の味など、五感をフルに使う体験は、子どもの脳に良い刺激を与えます。銭湯は、まさに素晴らしい「浴育」を実践できる場所なのです。

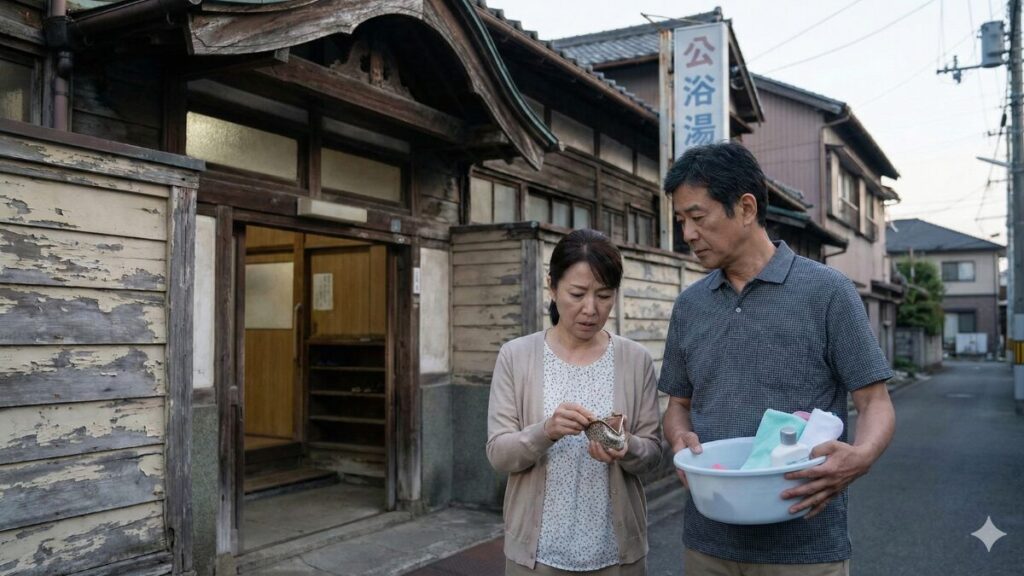

減少する昔ながらの銭湯の魅力

残念ながら、かつてはどの町にもあった昔ながらの銭湯は、年々その数を減らしています。高度経済成長期以降の住宅への内風呂の普及、施設の老朽化や後継者不足、そして近年の燃料費高騰などが複合的な原因です。全国浴場組合のデータによると、1968年(昭和43年)に全国で約18,000軒を数えた銭湯が、2022年(令和4年)には約1,800軒と、半世紀余りで10分の1にまで減少してしまいました。

しかし、だからこそ今、その失われつつある貴重な魅力に触れておく価値は非常に高いと言えます。昔ながらの銭湯は、単なる入浴施設以上の、日本の豊かな大衆文化が凝縮された「生きた博物館」のような場所なのです。

銭湯を構成する文化的要素

伝統的な銭湯には、訪れる人々を非日常へと誘う、様々な見どころがあります。

- 建築様式: 神社仏閣の荘厳な建築様式を取り入れた「宮造り」は、その象徴です。大きく反った唐破風(からはふ)の屋根を持つ玄関をくぐれば、そこはもう日常から切り離された特別な空間。湯気抜きのために高く設計された格天井(ごうてんじょう)を見上げるだけでも、その開放感に圧倒されます。

- ペンキ絵: 浴室の壁いっぱいに描かれた雄大なペンキ絵は、銭湯ならではの芸術です。特に富士山は定番のモチーフで、湯船に浸かりながら眺めることで、より一層の開放感が得られるようにとの工夫が込められています。このダイナミックな絵を描く専門の「銭湯絵師」は、現在全国に数名しかいないと言われる大変貴重な存在です。

- タイルアート: 色鮮やかな「マジョリカタイル」などで描かれたタイル絵も見逃せません。鯉や七福神といった縁起の良いモチーフが多く、当時の人々のささやかな願いが込められています。職人の手仕事による温かみのある装飾は、一つひとつが美術品のような価値を持っています。

- 番台: 高い位置から男湯と女湯の両方を見渡せる番台は、かつての銭湯の象言的な存在でした。単なる受付ではなく、地域の情報が集まる社交場であり、店主が利用者の顔を見ながら安否を確認する見守りの場でもあったのです。

これらの要素は、日本の古き良き大衆文化と職人技を今に伝える貴重な「生きた文化遺産」です。子どもにとっては、歴史や文化を教科書で学ぶのではなく、五感で直接感じることができる、またとない体験学習の場にもなります。便利で快適な現代の施設にはない、人の温かみや独特の風情を感じに、親子で近所のレトロな銭湯を訪ねてみてはいかがでしょうか。その体験は、きっと忘れられない思い出になるはずです。

スーパー銭湯との違いとは?

「銭湯」と一括りにされがちですが、私たちが普段「銭湯」と呼ぶものには、法律上の定義やサービス内容によって「昔ながらの銭湯」と「スーパー銭湯」の2種類があります。それぞれの特徴を理解することで、その日の気分や目的に合った施設選びができます。

| 項目 | 昔ながらの銭湯 | スーパー銭湯・健康ランド |

|---|---|---|

| 法律上の定義 | 一般公衆浴場 | その他の公衆浴場 |

| 主な目的 | 地域住民の日常的な保健衛生の維持 | レジャー、リラクゼーション、娯楽 |

| 料金 | 都道府県ごとに定められた公定料金 | 施設がサービス内容に応じて自由に設定 |

| 設備 | シンプル(浴槽、洗い場、サウナなど) | 多彩(露天風呂、岩盤浴、食事処、休憩室、マッサージなど) |

| 滞在時間 | 比較的短時間(1時間程度) | 半日~一日など長時間 |

「一般公衆浴場」である昔ながらの銭湯は、かつて内風呂が普及していなかった時代の名残から、地域住民の生活インフラとしての役割を担っており、誰もが利用しやすいよう安価な公定料金が設定されています。

一方、「その他の公衆浴場」に分類されるスーパー銭湯は、レジャー施設としての側面が強く、多彩なサービスや設備を提供する代わりに料金は比較的高めに設定されています。

日常的にさっと汗を流してリフレッシュしたい時は「銭湯」、一日かけてのんびりと癒やされたい特別な日には「スーパー銭湯」というように、賢く使い分けることで、より豊かな入浴ライフを送ることができるでしょう。

デザイナーズ銭湯という新しい選択肢

昔ながらの銭湯が惜しまれつつ減少する一方で、近年その流れに新たな光を当てる「デザイナーズ銭湯」が各地で注目を集めています。これは、廃業した銭湯や古い施設を、現代的な感性でリノベーションし、デザイン性と快適性を高めて再生させた新しいスタイルの銭湯です。

デザイナーズ銭湯は、伝統的な銭湯が持つ「地域の憩いの場」という良さを大切に受け継ぎつつ、若者やこれまで銭湯に馴染みのなかった層にもアピールする、数多くの新しい魅力を備えています。

デザイナーズ銭湯の魅力

- おしゃれで清潔な内装: ミニマルで洗練されたデザインの脱衣所や、アートギャラリーのような浴室など、思わず写真を撮りたくなるような空間が広がっています。

- こだわりの快適設備: オートロウリュ機能を備えた最新のサウナ設備や、水質や温度に徹底的にこだわった水風呂など、専門性の高い設備が充実しています。

- ユニークな付加価値: 湯上がりにクラフトビールが飲めるバーカウンターや、読書が楽しめるライブラリースペース、コワーキングスペースなどを併設している施設もあります。

- 心地よい空間演出: BGMにジャズやアンビエントミュージックが流れるなど、五感でリラックスできる工夫が凝らされています。

これらの新しい試みはSNSなどを通じて人気が広まり、デザイナーズ銭湯は単なる入浴施設ではなく、新たなカルチャーの発信地やコミュニティスポットとしての役割も担い始めています。料金は伝統的な銭湯と同じ公定料金の範囲内で楽しめる場合が多く、高いコストパフォーマンスも大きな魅力です。「銭湯=古くて入りにくい」というイメージを覆すデザイナーズ銭湯は、銭湯初心者やカップルでの利用にも最適な、新しい選択肢となるでしょう。

銭湯のメリット・デメリットを知り楽しもう

この記事で解説してきた、銭湯が持つ様々なメリットとデメリット、そして楽しみ方に関する要点を以下にまとめます。

- 銭湯の主なデメリットは利用ごとに料金が発生する点と施設によっては衛生面が気になる場合があること

- 最大のメリットは自宅の狭いお風呂では決して味わえない広い浴槽がもたらす圧倒的な開放感

- 大きな湯船は体の芯まで効率的に温め血行を促進し健康に良い影響を与える

- サウナは大量の発汗を通じて心身をリフレッシュさせ「ととのう」という深いリラックス体験ができる

- 温かいお湯と冷たい水に交互に入る温冷交代浴は自律神経のバランスを整えるのに役立つ

- 大きな湯船での入浴は温熱・水圧・浮力という3つの効果で高いリラックス効果をもたらす

- 親子で銭湯に行けば子どもは公共の場でのマナーを実体験として学べる

- お風呂でのリラックスした対話は親子の絆を深める素晴らしい「浴育」の時間になる

- 父親と子どもが入浴することで母親に休息時間が生まれ家族全員にメリットがある

- 雄大なペンキ絵や風格のある宮造り建築など昔ながらの銭湯は日本の伝統文化に触れる貴重な場

- 残念ながら後継者不足や近年の燃料費高騰により昔ながらの銭湯は年々その数を減らしている

- 銭湯は日常利用、スーパー銭湯は一日がかりのレジャー利用と目的や特徴が明確に異なる

- 近年は古い銭湯をおしゃれに改装したデザイナーズ銭湯が若者を中心に新たな人気を集めている

- 健康のために入浴前後の十分な水分補給は年齢を問わず必ず行う

- それぞれの銭湯の特徴を理解し自分や家族の目的に合った施設を見つけて楽しむことが大切

銭湯をお探しの方はこちら↓ サウナや駐車場ありでの条件で簡単絞り込み検索!